一、歐元匯率波動

(一)歐元波動情況

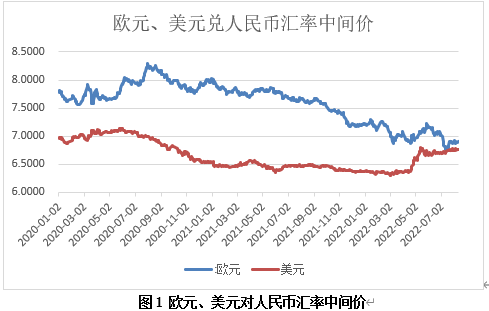

自2020年8月以來,歐元兌人民幣匯率呈持續下降趨勢,雖然2022年4到5月有一定反彈,但是近兩個月又破新低。歐元兌人民幣匯率由2020年7月最高匯率8.3204下降至2022年7月最低匯率6.7251,跌幅19.17%。截至2022年8月10日,歐元兌人民幣匯率中間價為6.9015,相比年初匯率中間價7.2099下跌4.28%。

相比較之下,2022年4月以來美元兌人民幣匯率持續回升。美元兌人民幣匯率在經歷了2020年6月到2022年2月的下跌后,于2022年4月開始持續回升,由3月末匯率中間價6.3482反彈至5月13日匯率中間價6.7898,期間上漲7%。截至2022年8月10日匯率中間價為6.7612,相比年初匯率中間價6.3794上漲5.98%。

自2021年6月以來,歐元兌美元匯率呈持續下降趨勢。2021年6月末歐元兌美元匯率1.18565,最低下降至2022年7月14日0.99525,跌幅16.1%,而上一次歐元兌美元匯率跌破1:1還是在2002年12月。截至2022年8月9日歐元兌美元匯率1.02132,相較年初匯率1.13725下跌10.2%。

(二)歐元波動原因

歐元區通貨膨脹加劇。歐元區調和CPI指數自2021年1月開始迅速上升,于2021年5月突破2%水平,上一次突破2%還是發生在2018年5月。與2018年不同的是,2018年歐元區調和CPI指數在11月份就被控制在了2%水平以下,僅持續了六個月,而此次卻一直沒有得到有效控制,截至2022年7月歐元區調和CPI指數已經高達8.9%。

歐元區通貨膨脹的一大原因是能源價格的上漲。能源轉型背景下歐洲天然氣自2015年以來生產規模下降,2020-2021歐洲經歷冷冬,供給收縮、庫存快速消耗導致天然氣價格迅速上升。自2021年3月以來,歐元區能源HICP指數迅速上升,由此前連續13個月的負指數一路攀升,2022年3月達到最高44.3%,截至2022年7月歐元區能源HICP指數高達39.7%。剔除能源因素后,歐元區HICP指數由8.9%下降至5.4%。

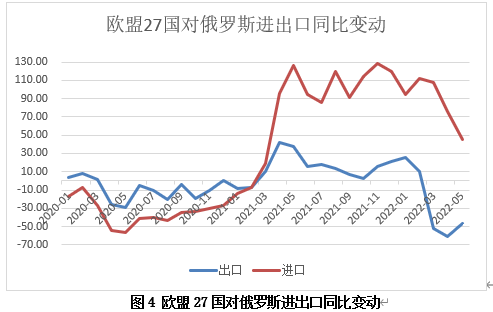

自2022年2月俄烏沖突爆發以來,歐盟追隨美國對俄羅斯進行制裁,對俄羅斯出口增速迅速降為負值,從俄羅斯的進口增速也迅速下降。2021年以來,國際天然氣價格迅速上升,歐盟自俄羅斯的進口增速迅速上升,由2021年的2月的負增速迅速上升,5月后增速維持高位,在11月高達128.6%。俄烏沖突的爆發以來,歐盟對俄羅斯的制裁進一步加劇了能源價格上升,對歐盟國內經濟也造成了沖擊。

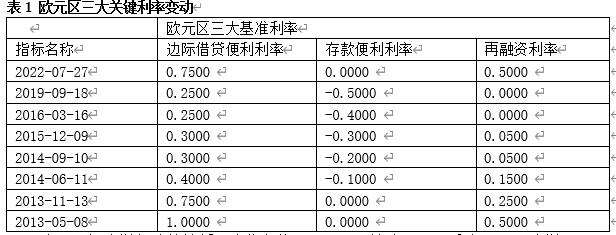

為應對通貨膨脹,7月21日歐洲央行宣布加息50個基點,三大基準利率----邊際借貸利率、存款便利利率、再融資利率分別上升至0.75%、0.00%和0.50%。存款便利利率升至0.00%,意味著歐元區自此告別了2014年6月以來長達8年的負利率時代。此外歐洲央行創設傳導保護工具(TPI),以保障貨幣政策在歐元區國家的傳導。

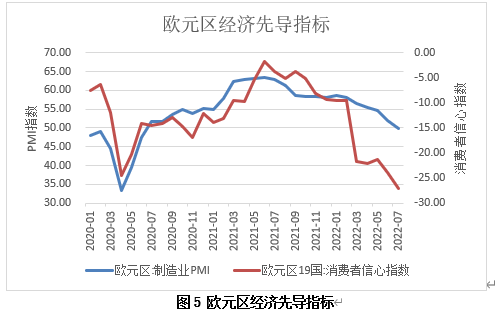

歐元區經濟增長動能放緩,消費者信心不足。雖然歐元區二季度GDP環比增長0.7%,高于一季度的0.5%,但部分先行指標繼續轉弱,7月制造業PMI降至49.8,是2020年6月以來首次低于50;7月消費者信心指數下降至-27,創2020年以來新低。

總體而言,未來歐元面臨著外部國際局勢沖擊帶來能源價格波動,導致通貨膨脹進一步加劇的可能,以及疫情反復、內在經濟增長乏力的雙重壓力。歐洲央行11年來首次加息,但是在全球經濟面臨高通脹、發達經濟體央行加快收緊貨幣政策的形勢下,疊加疫情反復、地緣政治沖突、能源糧食危機等因素,本次加息對穩定歐元匯率的影響恐怕難以長久。

二、我國對歐盟外貿狀況

(一)歐元區進出口所占比例

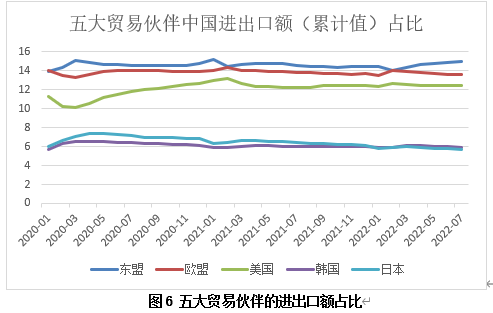

2022年1月到7月,我國進出口總額累計值(美元計價)前五大貿易伙伴分別為東盟、歐盟、美國、韓國和日本,分別占比14.96%、13.67%、12.42%、5.90%、5.73%。2022年2月,俄烏沖突以來,歐盟占我國進出口總額的比例呈下降趨勢,由2月的貿易總額第一下滑至第二,東盟取代歐盟成為我國貿易第一大伙伴。

2022年以來,一帶一路沿線國家進出口額占比上升。2021年,我國對沿線國家出口總額為6.59萬億元,增長21.5%,全年進出口總額39.1萬億,一帶一路沿線國家占比16.85%。截至2022年6月,我國進出口總額19.8萬億,同期,我國與“一帶一路”沿線國家進出口合計6.31萬億元,同比增長17.8%。占比31.87%,同比去年一帶一路國家進出口額占比顯著上升。

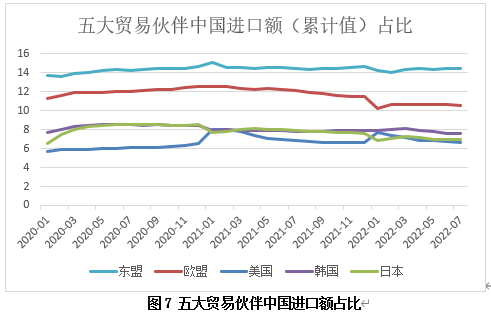

自2021年以來,從歐盟進口的比例呈下降趨勢,2022年1月歐盟所占進口比例下降明顯,同期美國、韓國進口所占比例有所回升。2022年1到7月中國對歐盟累計進口額(美元計價)所占比例為10.59%,2021年全年中國對歐盟累計進口額所占比例為11.53%,相較于去年從歐盟的進口比例下降了0.94%。

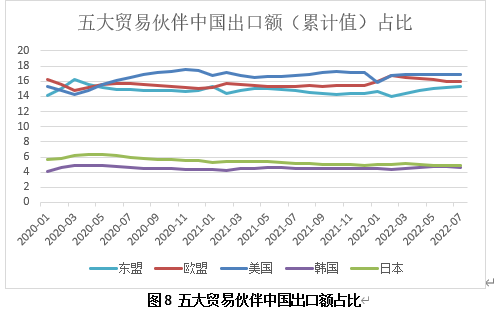

2022年1到2月,歐盟所占出口比例呈上升趨勢,但是2月俄烏沖突之后歐盟所占出口比例有所下滑,相比之下東盟所占出口比例開始回升。2022年1到7月中國對歐盟累計出口額(美元計價)所占比例為16.02%,2021年全年中國對歐盟累計出口額所占比例為15.41%,相較于去年對歐盟的出口比例上升了0.61%。

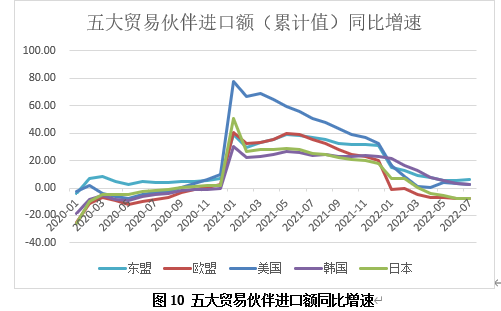

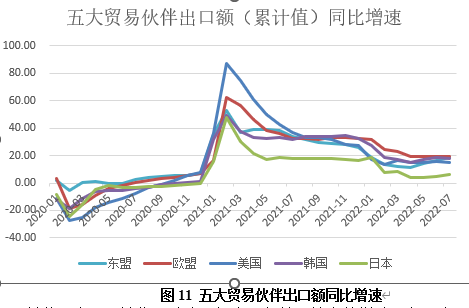

(二)歐元區進出口同比增速

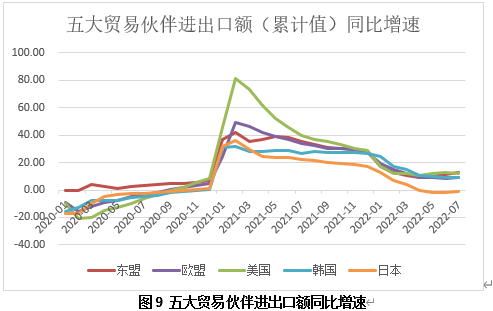

2021我國年度進出口規模首次突破6萬億美元,達到了6.05萬億美元,同比增速30%,主要原因有三,一是我國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位,二是2021年全球經濟整體呈現復蘇態勢,三是穩增長政策措施效果持續顯現。2022以來,世界貿易增長動能減弱,7月全球制造業PMI創近一年新低為51.2%,截至2022年7月我國進出口額(美元計價)同比增長10.4%,五大貿易伙伴中東盟、歐盟、美國、韓國和日本的進出口額(美元計價)同比增速分別為13.1%、8.9%、11.8%、8.9%、-1.4%,相比去年增速有所下降,尤其是日本出現負增長。我國進出口額保持較快增長,體現出外貿的強大韌性。

截至2022年7月我國進口額(美元計價)同比增長5.3%,相比2021年全年30.07%增速有所放緩,五大貿易伙伴的進口額增速也呈下降趨勢,其中從東盟、歐盟、美國、韓國和日本的進口額同比增長分別為6%、-7.5%.2.5%、2.7%、-7.5%,從歐盟和日本轉的進口為負增長。

截至2022年7月我國出口額(美元計價)同比增長14.6%,相比2021年全年29.85%的增速表現出一定韌性,對五大貿易伙伴中東盟、歐盟、美國、韓國和日本的出口額同比增長分別為18.9%、19.7%、15.00%、17.8%、6.4%,我國對歐盟的出口保持了較快的增速。

總體而言,目前我國對歐盟出口保持了較高的增速,出口歐盟的比例也有所上升;而進口呈負增速,從歐盟的進口比例也在下降。在歐元兌人民幣匯率持續貶值的情況下,出口企業應當重視匯率風險,采取必要措施對沖降低風險。在歐盟對我國進口需求強勁的情況下,進一步擴大人民幣在跨境貿易和投資中的使用,深化對外貨幣合作,支持離岸人民幣市場健康有序發展,是推進人民幣國際化的良好契機。

三、我國貨幣政策動向

從《2022年第二季度中國貨幣政策執行報告》看,我國的貨幣政策堅持精準發力,扶持實體經濟和以我為主,保障金融安全為導向。歐元的波動,并沒有導致歐盟占我國進出口總額比例的劇烈波動,也不是歐盟進出口增速變化的主導因素。目前我國對其他國家和地區的進出口狀況,如五大貿易伙伴的進出口增速仍然主要受全球宏觀經濟環境的影響。在全球經濟增長動能放緩的背景下,一帶一路沿線國家占我國進出口額比例的迅速提升,反映了共同發展、共同繁榮、合作共贏的理念正被越來越多的國家和地區認可。總的來看,我國經濟長期向好的基本面沒有變,我國的貨幣政策以服務實體經濟和防范系統性金融風險的導向也沒有變。

(一)精準發力,扶持實體經濟

1.保持流動性合理寬裕

在歐盟等主要發達經濟體增長動能放緩,面臨高通脹壓力,貨幣政策面臨“偏松易引發通脹預期發散、偏緊易加大經濟硬著陸風險”兩難問題的情況下,中國人民銀行堅持不搞“大水漫灌”,保持流動性合理寬裕。上半年降準0.25個百分點,截至7月底上繳央行結存利潤1萬億元,相當于全面降準近0.5%,并運用再貸款再貼現、中期借貸便利(MLF)、公開市場操作等方式投放流動性,增強信貸總量的穩定性;調整開發性政策性銀行信貸額度8000億元,推動設立3000億元政策性開發性金融工具,支持中長期基礎設施貸款投放。一系列貨幣政策操作圍繞預防結構性通貨膨脹,以及保持流動性合理寬裕進行。

2.豐富和完善了結構性貨幣政策工具箱

歐盟經濟形勢的困境和7月歐洲央行的加息反映了前期對通貨膨脹形勢的誤判,以及政策調整落后于市場曲線的問題。中國人民銀行在2022年上半年進一步豐富和完善了結構性貨幣政策工具箱,使得貨幣政策能夠更加及時、靈活、高效地促進金融資源向重點領域、薄弱環節和受疫情影響嚴重的行業、市場主體傾斜。將普惠小微貸款支持工具提供的激勵資金比例由1%提高到2%,增加100億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度,出臺科技創新、普惠養老、交通物流專項再貸款三項新的結構性貨幣政策工具,增加民航應急貸款,激勵金融機構優化信貸結構,精準支持重點領域。

3.深化利率改革促進企業綜合融資成本穩中有降

歐盟11年來首次加息,為保護貨幣政策在成員國之間的傳導,歐洲央行創設了反金融碎片化工具防止成員國因加息導致息差大幅走闊,對高負債成員國造成打擊。2022年上半年,我國繼續深化利率改革,也進一步完善健全了市場化利率形成和傳導機制,促進企業綜合融資成本穩中有降。引導公開市場7天逆回購操作利率、MLF利率、1年期和5年期以上貸款市場報價利率(LPR)適度下行,發揮LPR改革效能和指導作用,建立存款利率市場化調整機制,加強存款利率監管,穩定銀行負債成本。

總體來看,今年以來中國人民銀行按照“疫情要防住、經濟穩住、發展要安全”的要求,加大穩健貨幣政策實施力度,為實體經濟提供了更有力支持。上半年新增人民幣貸款13.68萬億元,同比多增9192億元;6月末廣義貨幣(M2)和社會融資規模存量同比增加11.4%和10..8%,較上年末分別上升2.4%和0.5%。6月末普惠小微貸款和制造業中長期貸款余額同比增長23.8%和29.7%。6月企業貸款加權平均利率為4.16%,較去年同期下降0.42%。

(二)以我為主,保障金融安全

1.把握好內外平衡

在全球通脹水平高位運行,尤其是歐盟等主要發達經濟體面臨幾十年未有的高通脹壓力的情況下,中國人民銀行密切關注主要發達經濟體經濟走勢和貨幣政策調整的溢出影響,以我為主,把握好內外平衡。當前全球經濟增長放緩、通脹高位運行,地緣政治沖突持續,外部環境更加嚴峻復雜,央行堅持“以我為主”,堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度,加大穩健貨幣政策實施力度,發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能,著力穩就業穩物價,主動應對,提振信心,搞好跨周期調節,兼顧短期和長期、經濟穩定和物價穩定、內部均衡和外部均衡,堅持不超發貨幣,為實體經濟提供高質量、更有力的支持。

2.牢牢守住不發生系統性金融風險的底線

在疫情反復、地緣政治沖突加劇、歐洲乃至全球面臨能源和糧食危機的形勢下,中國人民銀行加強跨境資金流動宏觀審慎管理,統籌做好經濟發展和風險防范工作,牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。一方面,今年上半年人民銀行進一步優化MPA考核框架,引導金融機構加大對普惠小微貸款、制造業中長期融資和綠色發展的支持。另一方面,完善系統重要性金融機構監管框架,擬將我國資產規模前10的保險公司納入評估范圍,并從規模、關聯度、資產變現和可替代性四個維度進行評估。此外,遵循市場化法治化原則,統籌做好經濟發展和風險防范工作。2022年一季度央行金融機構評級工作,加強銀行風險監測預警,對4000多家銀行業金融機構開展壓力測試,針對預警銀行苗頭性問題及時糾偏、處理。(作者:何青,中國人民大學長江經濟帶研究院高級研究員;胡通,中國人民大學財政金融學院助理研究員)

免責聲明:本文僅代表作者觀點。

中宏網版權申明:凡注有“中宏網”或電頭為“中宏網”的稿件,均為中宏網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為“中宏網”,并保留“中宏網”的電頭。